TOP

トップ

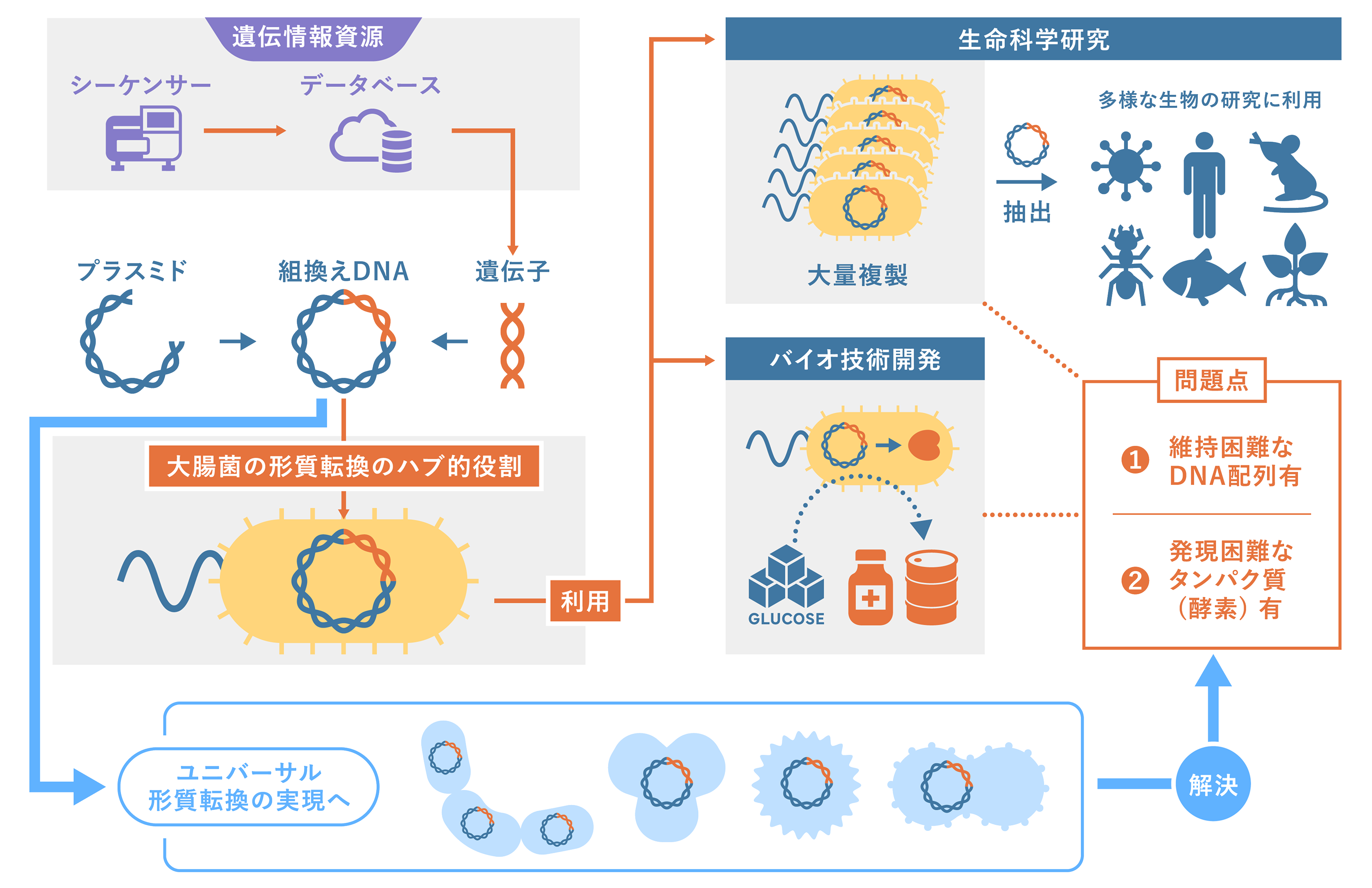

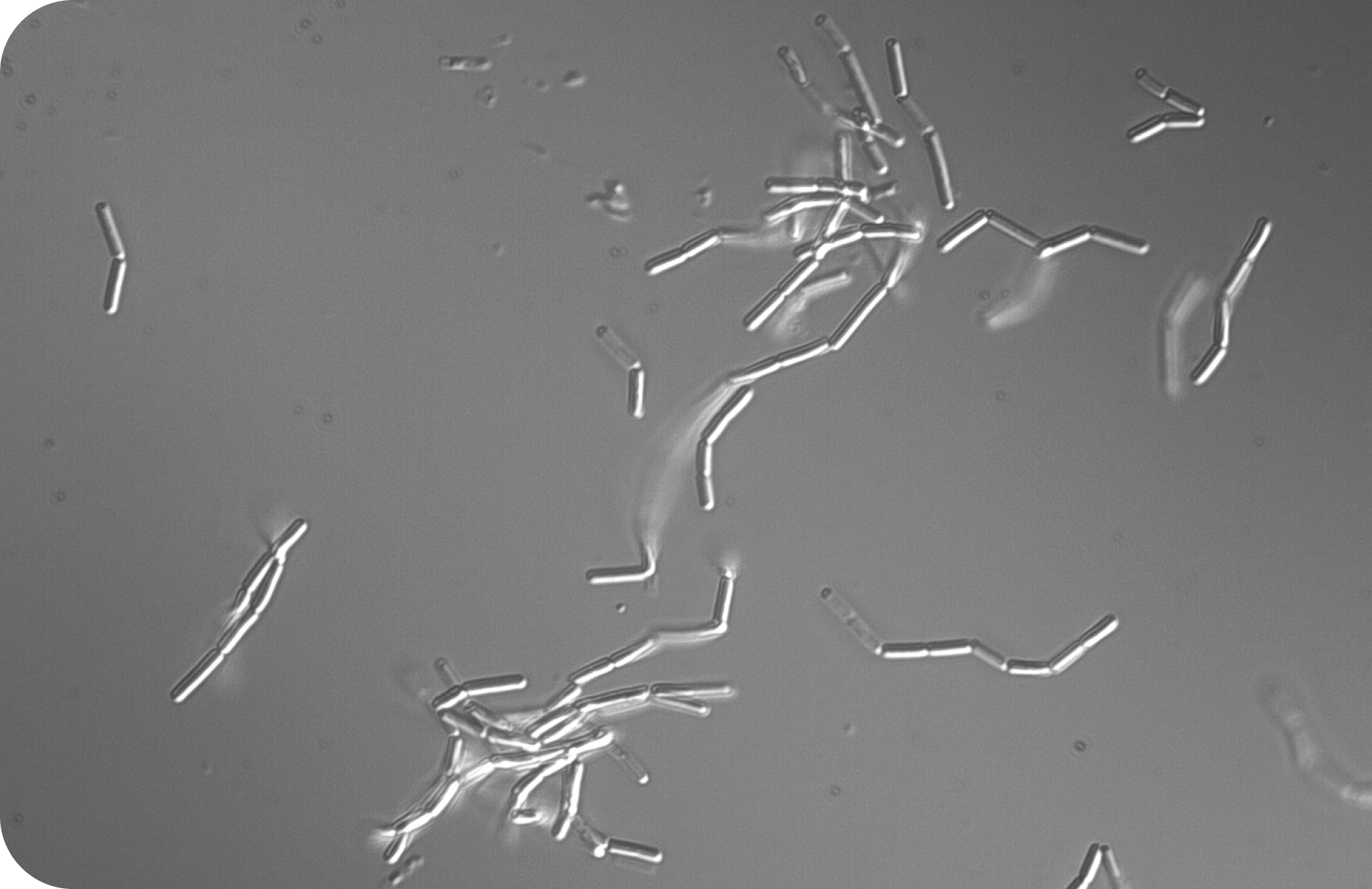

モノー(Jacques Lucien Monod)は大腸菌を調べる重要性を説明する際に「大腸菌に当てはまることは全てゾウにも当てはまる」と述べたと言われています。この言葉に象徴されるように、20世紀の分子生物学は大腸菌と共にありました。モノーの言葉はやや言い過ぎたところがありますが、大腸菌は今でもなお生命科学研究とバイオ技術開発に重要なハブ的役割を担っています。

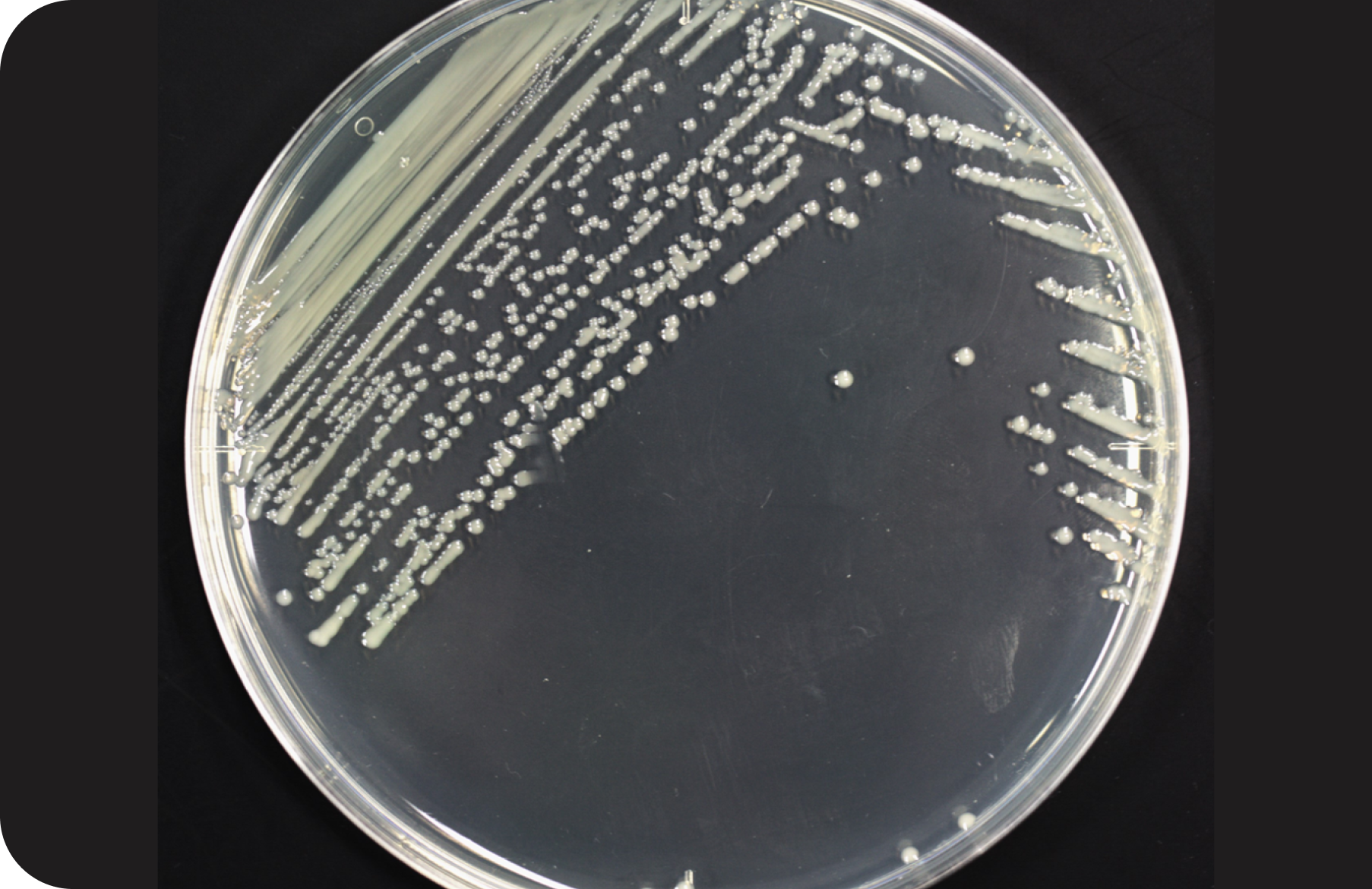

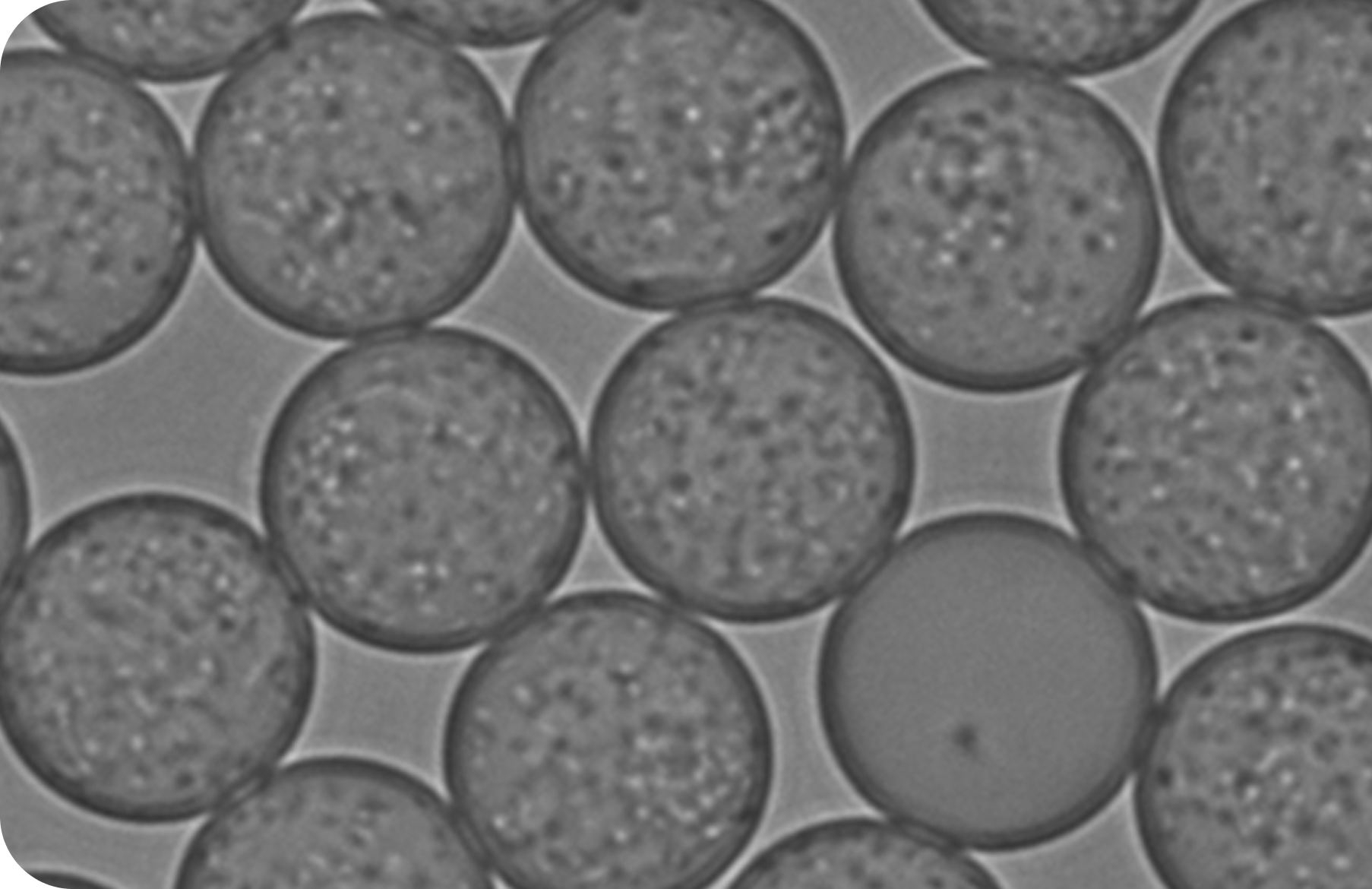

大腸菌は私達が人工的に作ったDNA(組換えDNA)で容易に形質転換できます。形質転換した大腸菌は組換えDNAを大量に増やすことができます。また、得られた形質転換体を適切に誘導すると、任意のタンパク質や有用物質を生産できます。しかし、大腸菌には維持困難なDNA配列や、生産が困難なタンパク質や物質が存在します。このまま大腸菌の形質転換に依存し続けていては、日々増大する利用可能な遺伝情報を最大限に活用できません。

大腸菌を代替する宿主細菌の必要性が高まっていますが、全ての細菌を組換えDNAで形質転換できるわけではありません。大腸菌以外の細菌の形質転換は、各研究者の試行錯誤により部分的には実現されているものの、あらゆる細菌を形質転換するための基礎研究は十分でなく、その学理は体型化されていません。

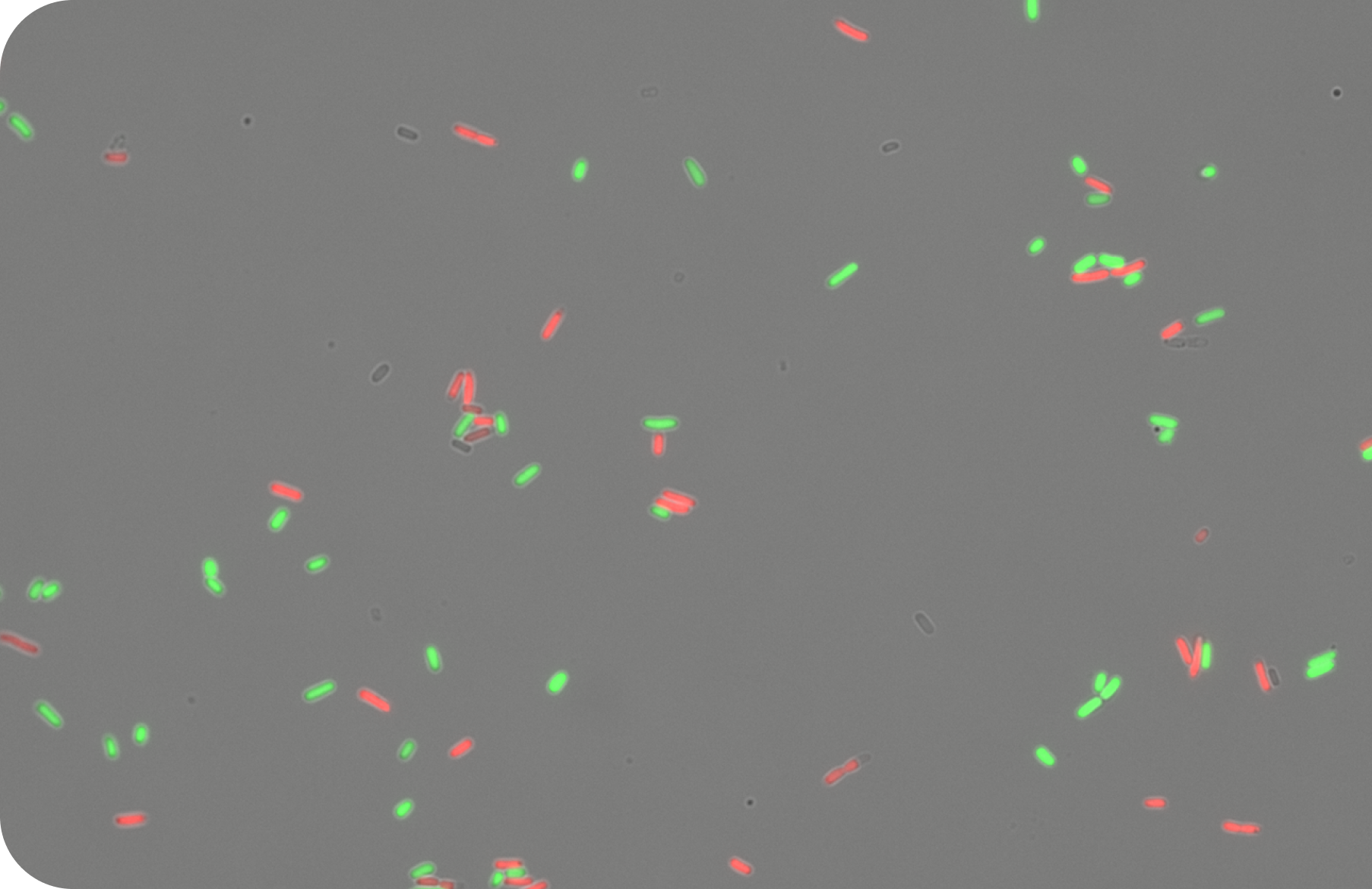

本領域では、「原理や機構はよくわからないが、泥臭く、根性論で進められてきた細菌の形質転換」を深く掘り下げ、あらゆる細菌の形質転換を可能とする合理的指針を見出し、学理として体系化します。組換えDNAを闇雲に送り込むのではなく、細菌が外来DNAに対抗するためのファイアウォールを正しく理解し、それらを迂回する方法を検討しながら、ユニバーサル形質転換の実現を目指します。