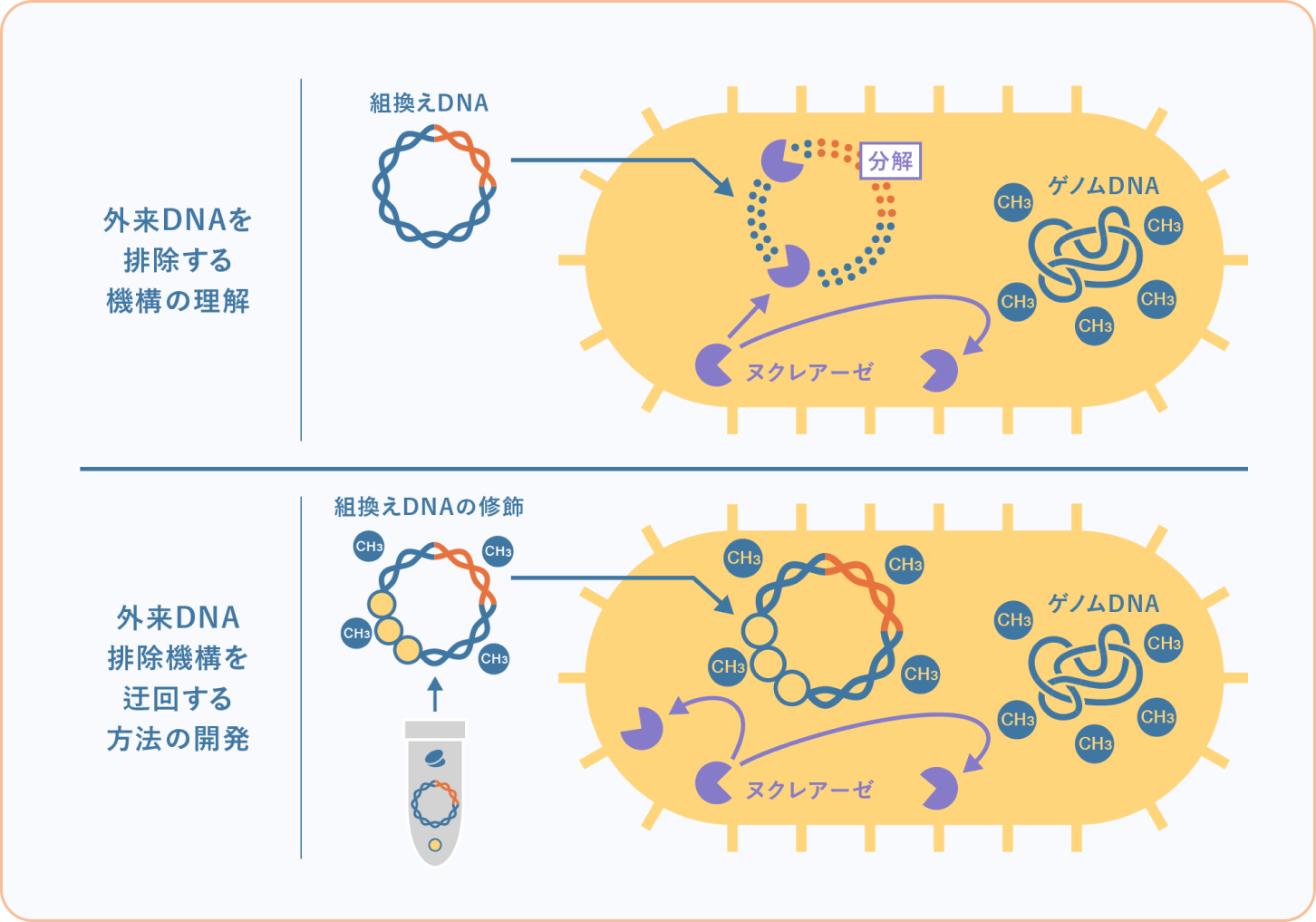

A01班

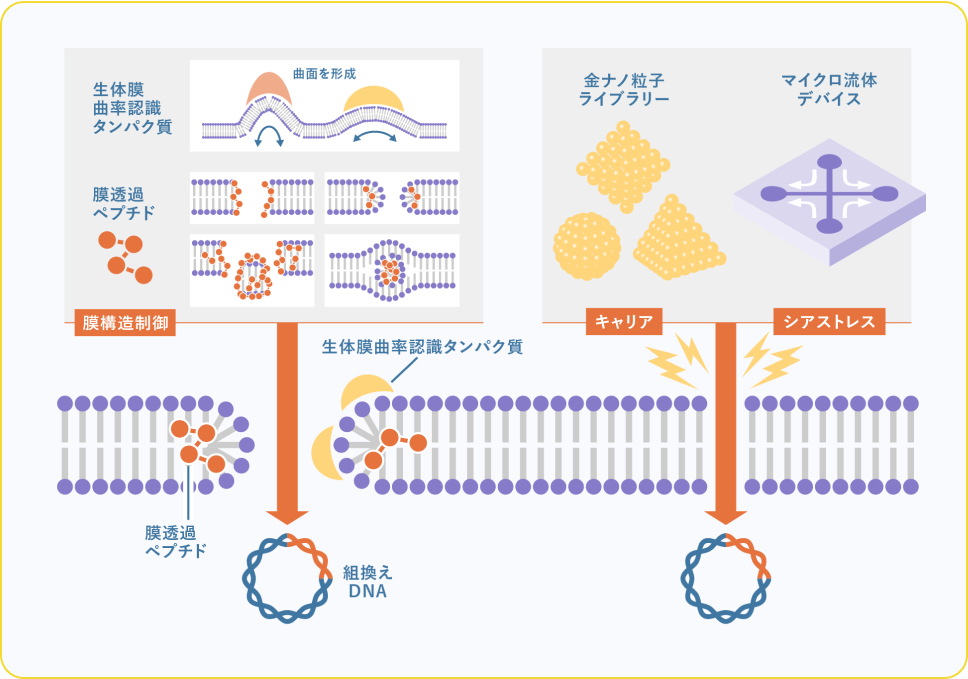

生体膜構造制御と

ナノバイオ材料から目指す

ユニバーサル形質転換

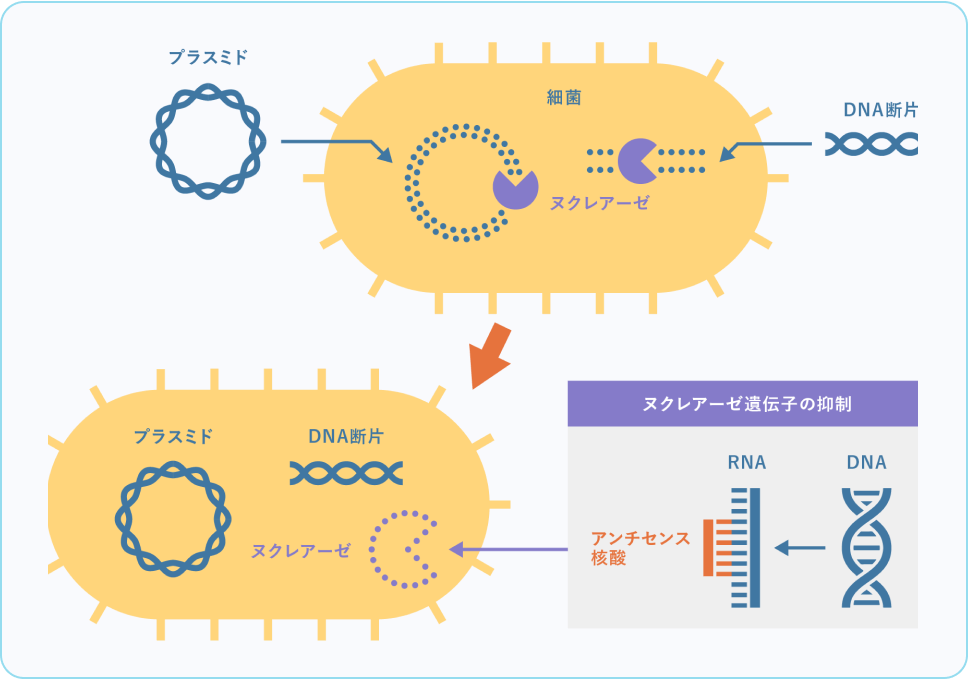

A02班

アンチセンス核酸による

細菌遺伝子発現制御で目指す

ユニバーサル形質転換

A03班

生体膜構造制御と

ナノバイオ材料から目指す

ユニバーサル形質転換

総括班

あらゆる細菌の

遺伝子組換えを可能とする

ユニバーサル形質転換

本領域では、細菌分子生物学(A01班)に加え、核酸化学(A02班)とナノバイオ材料工学(A03班)の技術を組み合わせることで、ユニバーサル形質転換の実現を目指します。自然界では外来DNAの侵入と複製を、実験室では組換えDNAによる形質転換を妨げている細菌のファイアウォールを突破するための基礎研究と技術開発を行います。